Introduction

Introduction

Un Domaine lié à la grande histoire de France

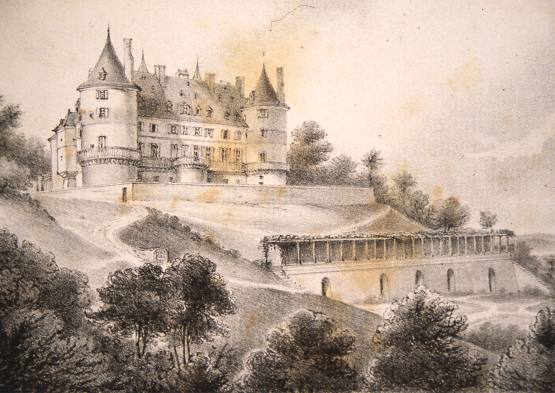

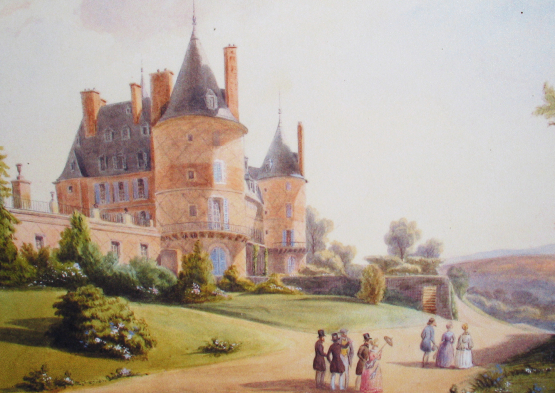

En 1821, Louis-Philippe d’Orléans, futur roi des Français, et sa sœur Adélaïde d’Orléans achètent la forêt de Randan et le château attenant. Cette acquisition présente pour eux plusieurs avantages : étendre leurs propriétés forestières en Auvergne (ils possèdent déjà la forêt de Montpensier qui touche celle de Randan) ; reprendre racine sur la terre de leurs ancêtres les Bourbons ; posséder un lieu de refuge loin de Paris en cas de nouveaux troubles politiques.

Désormais le destin du Domaine est lié à celui de la famille de France.

Vous avez dit "royal" ?

La Monarchie de Juillet est le régime politique qui, né de la Révolution des "Trois Glorieuses Journées" de juillet 1830, porta la branche cadette de la famille royale, la dynastie des Ducs d’Orléans, au pouvoir.

Louis-Philippe, Duc d’Orléans, devient de 1830 à 1848, Louis-Philippe 1er, roi des Français, sous un gouvernement de monarchie constitutionnelle. Son accession au trône a pour conséquence que le domaine de Randan, acquis en 1821 avec sa sœur, Adélaïde d’Orléans, devient de facto un Domaine Royal.

Les "Trois Glorieuses Journées"